La culture n’est pas un simple ornement, elle façonne l’homme en profondeur. De la Renaissance au monde moderne, elle révèle la prédominance du « je ». Mais pour le chrétien, la culture doit être élevée, purifiée et conduite à son accomplissement dans l’Évangile.

Chassez le naturel et il revient au galop, dit-on. Et pourtant, force est de constater que ce naturel est toujours empreint d’un certain vernis culturel impossible à exorciser. Il faut l’admettre, l’homme à l’état de nature pure restera à jamais un être de raison. Entendons par culture cette seconde nature constituée de tout ce que nous avons acquis et qui participe dans une certaine mesure à nous faire atteindre notre finalité conformément à notre nature, puisqu’elle nous pousse à agir de telle ou telle manière. Nous voudrions dans cet article manifester que si le Christ est venu sauver l’homme, et tout l’homme, de la mort et du péché, cela implique pour nous un travail de conversion de nos mœurs, certes, mais aussi de toute notre culture.

La culture, une seconde nature

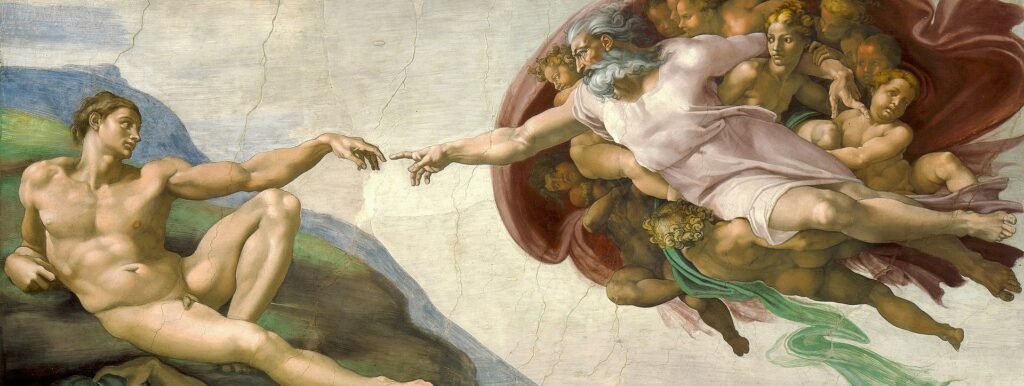

La Renaissance est un bon exemple pour comprendre à quel point notre culture nous imprègne en profondeur. Cette époque a connu des révolutions dans plusieurs domaines différents et qui, pourtant, présentent une étonnante unité. Dans le domaine de l’art, d’abord. Au Moyen Âge les artistes représentaient les choses telles qu’elles semblaient trouver leur place dans l’ordre de la création en insistant sur telle ou telle caractéristique. C’est ainsi qu’on vit des Vierges en majesté ou des Christs cathédraux munis de mains et de visages surdimensionnés pour notre œil moderne. Avec l’apparition de la perspective, on ne représente plus les choses telles qu’elles semblent avoir leur sens profond, mais telles qu’elles apparaissent à l’artiste. Ce qui est désormais au centre de l’œuvre, c’est l’artiste et son point de vue.

De même, en philosophie : Descartes et son célèbre cogito (René Descartes, Principes de la philosophie) inaugurent un subjectivisme dont nous sommes encore imprégnés. La question qui se pose n’est plus celle de la nature et du mouvement, mais celle de la confiance que nous pouvons accorder à nos moyens de connaissance. Pouvons-nous accorder du crédit à nos sens ? Que pouvons-nous connaître : les choses ? Ou seulement la manière dont elles nous apparaissent ?

En science politique, la préoccupation principale glisse progressivement vers la recherche et la défense des droits de l’individu. Cette réorientation se fait souvent au détriment d’une saisie intégrale du bien commun qui se trouve éclipsé, ou réduit à une simple addition d’intérêts particuliers. Ainsi, le Léviathan de Hobbes incarne ce tournant où l’accent est mis sur la sécurité individuelle. Pour l’Anglais, l’État et le contrat social visent avant tout à protéger les individus de la violence et de la mort. Le bien commun devient secondaire face à la préservation des droits individuels.

Et enfin, dans le développement des sciences, certes la Terre se met à tourner autour du Soleil, mais l’usage de l’instrument de mesure (Michel Siggen, La science a-t-elle réponse à tout ?) implique de tout rapporter à l’homme qui connaît le monde : il érige alors une loi qu’il pose pour rendre compte des phénomènes perçus. En la matière, Isaac Newton, sa pomme et sa loi universelle de la gravitation sont exemplaires.

Ces quatre révolutions n’en sont en réalité qu’une seule : la prédominance du « je ». Qu’on regrette une époque où tous les regards étaient tournés vers le Créateur (cf. Rm 1, 20 : « Depuis la création du monde, on peut voir avec l’intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible : sa puissance éternelle et sa divinité »), ou qu’on s’enthousiasme pour l’avènement de la considération du sujet, on ne peut nier que ce soit l’ensemble de notre culture qui ait été affecté par cette nouvelle manière d’aborder l’univers, par ce changement de paradigme.

Les révolutions de la Renaissance et du « je »

Car la culture est vraiment une seconde nature : elle nous donne le langage dans lequel nous nous exprimons ; elle nous apprend à penser d’une manière plutôt que d’une autre ; elle nous aide à appréhender le monde, à agir conformément à une morale. Chesterton le disait : « L’art, c’est comme la moralité, ça consiste à tracer une ligne quelque part » (Gilbert Keith Chesterton, Le paradoxe ambulant). La culture, pourrait-on dire, c’est cette ligne que nous nous donnons et qui participe en quelque sorte de notre définition. Étymologiquement, une définition c’est cette antique borne de pierre qui permet de distinguer le champ d’un propriétaire de celui de son voisin. C’est ce qui le délimite, ce qui le définit. Voilà pourquoi si notre borne milliaire à nous inclut une ouverture à la culture, alors nous osons dire qu’il y a des cultures plus ou moins bonnes, plus ou moins parfaites. Une culture qui nous éloigne de notre finalité et qui nous empêche de faire ce pour quoi nous sommes faits est moins bonne ou parfaite qu’une autre au contraire qui nous y porte et qui nous aide ainsi à devenir meilleurs. Une culture qui nous ennoblit est bonne. À l’inverse, une culture qui nous avilit est mauvaise. Mais un homme sans culture, ça n’existe pas, ça serait un homme inachevé, indéfini.

L’homme est par nature un être de culture. Car l’homme est par nature un être de société (Aristote, La Politique, I, 2). Le premier élément ajouté à notre nature, c’est le langage, premier produit culturel. En gestation dans le ventre de nos mères, nous entendions déjà ce qui allait devenir notre langue maternelle. Nous apprenions déjà, sans le savoir ni le comprendre, à parler la même langue que nos parents, pour pouvoir entrer plus tard en relation avec ceux qui la partagent. La culture commence avec l’expérience même de la vie. C’est par la langue que nous avons reçue que nous sommes capables de nous connaître nous-mêmes : animal, vivant, âme, personne, raison, corps… C’est par la langue que nous avons reçue que nous partons à la conquête de notre liberté, que nous exprimons nos désirs et que nous pensons nos propres projets.

Que serions-nous sans la culture qui nous a été donnée ? Rien. L’abeille n’a pas besoin de suivre une école d’architecture pour apprendre à construire une ruche ni le rossignol à s’inscrire au conservatoire pour apprendre à chanter. Nous, nous devons presque tout apprendre. Voilà pourquoi il est si important de nous soucier du développement de notre culture. Nous ne mesurons pas à quel point la culture s’incorpore à nos vies ni à quel point nos vies s’accomplissent par notre culture. Cette culture produit des dispositions stables en nous pour agir de telle ou telle manière. Ces habitus deviennent comme une seconde nature (saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia IIae, Q. 78, a. 2, c).

Évangéliser la culture pour l’accomplir

Ainsi donc, nous sommes en bon droit de nous demander si une culture qui n’éduquerait plus honnêtement ses enfants au vrai, au beau et au bien ne trahirait pas sa vocation d’achever notre nature en nous menant au Créateur. Le Christ est venu racheter une nature déchue (cf. Rm 8, 21 : « [la création] a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu »). Le salut est donc aussi proposé à la culture qui l’accompagne. Voilà pourquoi il semble nécessaire d’imprégner l’ensemble de notre culture par la beauté de l’Évangile. La culture n’échappe pas au commandement du Seigneur d’annoncer la Bonne Nouvelle aux limites du monde (Mc 16, 15).

Par l’abbé Henri Gilliot